AS INCERTEZAS DA DIALÉTICA

Jacques Rancière

Título original do artigo: Les incertitudes de la dialectique (revista francesa Trafic, edição n°93, 2015.)

Tradução para fins acadêmicos:

Ednei de Genaro.

Imagens do mundo e inscrição de guerra: mais do que qualquer outro, esse filme produz uma espécie de vertigem que é própria aos filmes de Farocki. O princípio dessa vertigem é fácil de definir. Desde a primeira imagem, o espectador se sente solidamente pego pela mão, firmemente guiado por uma demonstração. No entanto, na medida em que o filme avança, ele fica cada vez menos seguro do que o cineasta lhe deseja demonstrar, cada vez menos seguro se o próprio pedagogo sabe onde ele pretende ir. Tudo se parece, entretanto, circunscrito aos princípios mais rigorosos da dialética. O guia não se contenta com a maneira ordinária dos pedagogos, afastando o aluno de crer que no que ele vê, convidando-o a ver aquilo que ele não vê. Ele constantemente lhe balança a cabeça para esta dupla operação na qual os dialéticos dominam: comparar e opor; comparar as coisas que não têm aparentemente nada em comum, mostrando que elas pertencem a uma mesma lógica global; mostrar que as atividades tombam em mesmo princípio, produzindo efeitos opostos – uma vez que a contradição é a lei da história. Tal coisa poderia se resumir, no filme, para aclarar a relação entre duas simples proposições de andamento heraclitiano: aquilo que se mostra esconde; aquilo que se produz destrói. Contudo, a partir disso, dispõe-se de uma dupla questão: em qual operação se empenhar para mostrar essa relação de quatro termos? Qual efeito de retorno que elas produzem sobre tal relação? Qual forma de visibilidade implica o fato de revelar aquilo que se encontra escondido? O que se produz com o fato de mostrar o elo entre a produzir e destruir? Em resumo, a simples dialética, emprestada de Marx e Brecht, que consiste em revelar, por trás das aparências visíveis, a potência da totalidade feita de contradições, depara com seu inverso, tal como formularam Adorno e Horkheimer: ora, o iluminismo, satisfeito pela conexão de fenômenos, participa, em si mesmo, da operação destruidora que não conhece as coisas a não ser para melhor as submeter em uma operação de domínio [maîtrise] absoluto. Diante disso, a dialética, para evitar o risco de contribuir para aquilo que ela denuncia, deve se repetir ao infinito, incerta de saber como é necessário mostrar e de que modo a demonstração deve se conduzir.

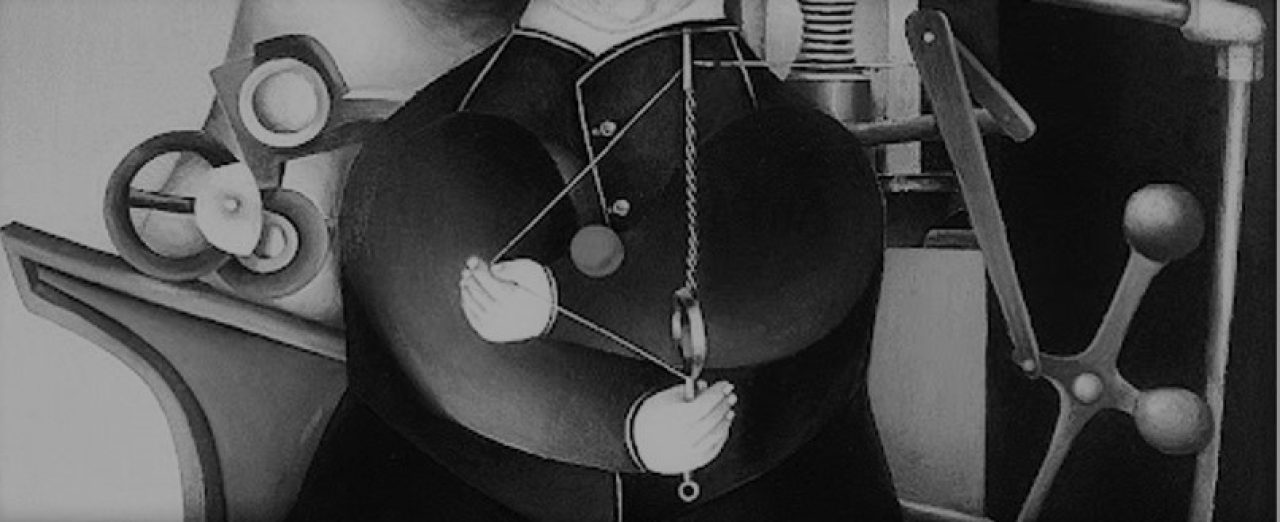

Imagens do mundo e inscrição de guerra carrega ao extremo esta relação contraditória entre rigor e irresolução dialética. A primeira imagem, sem elo claro com qualquer inscrição de guerra, nos mostra o balanço da água em um canal experimental anunciando a estrutura do filme: o próprio o filme também se baseia em um vai-e-vem da dialética – os blocos de imagens, que aparecem, desaparecem e reaparecem, como um tema musical, oferecem, então, um sentido global que vem a se constituir a partir de uma aparente ausência de relação: história da invenção da “fotogrametria”, sessão de nu em uma academia de pintura, imagens virtuais coloridas, imagens cinzentas de arquivos, sessão de maquiagem, operações de simulações, de digitalizações, de interpretação de imagens digitalizadas, fazendo-nos viajar entre a fotografia do século XIX e os programas informáticos do fim do século XX; entre o universo aconchegante de escritórios e as imagens da chegada de trens e a triagem na rampa de Birkenau. À distância, o sentido do conjunto da demonstração é claro: produzir imagens é, do mesmo modo, assegurar um domínio [maîtrise] sobre as coisas; assegurar um domínio sobre as coisas é obter os meios para destruí-las. A destruição em si mesma é empreendimento da indústria produtiva. Máquinas de visão, máquina de produzir e máquinas de destruir de guerra pertencem a uma mesma máquina global. Empreendimento exemplar de saber/poder: Foucault, em suma, coloca Marx e Adorno em acordo, renunciando separar seus argumentos em sequências de tonalidades diferentes. Contudo, esta dialética tropeça no ponto em que deveria ser o de coincidência absoluta: a coincidência entre a produção e destruição da imagem, no caso específico da destruição absoluta. Duas imagens vêm colocar o problema da demonstração: duas imagens de Auschwitz, nas quais uma está em deformidade [défaut] e a outra, em excesso.

A primeira imagem, obviamente, é a fotografia realizada em 4 de abril de 1944 por um avião americano: uma fotografia que viu sem ver as instalações do campo de concentração de Birkenau – sem as ver porque os pilotos não estavam encarregados de as ver, mas de jogar suas bombas nas instalações vizinhas, nas fábricas de Buna; e porque, inicialmente, foi para controlar o trabalho dos pilotos que os aparelhos fotográficos embarcaram nos aviões de caça. Aqueles que tinham, na época, o cuidado de analisar [as imagens], também não viram a operação de destruição de um povo, que operava muito próxima, uma vez que eles tinham interesse em outra destruição, a de uma fábrica produtora de material de guerra para o inimigo. As coisas são assim óbvias: se ninguém viu o que continha a imagem, é porque um empreendimento de destruição se esconde em um outro; é devido ao fato de que ver estava totalmente determinado pela submissão à lógica da guerra industrial e militar. A explicação não coloca o problema. O problema é saber sobre aquilo que fizemos, em 1987, com esta imagem, ao mostrar qualquer coisa que não tinha sido vista em 1944; aquilo que podemos com ela mostrar e produzir. Se a questão se põe à propósito, não é porque ela não foi vista na época, mas porque ela foi revista trinta anos depois: ora, em 1977, o interesse suscitado pela série Holocaust levou dois funcionário da CIA a observar aquilo que vemos nas fotos de arquivos, e a reconhecer os traços [grilles] abstratos, retângulos uniformes, dos prédios dos prisioneiros, os escritórios da administração, a câmara de gás e talvez também os veículos transportando o zyklon B. Mas o que eles fizeram exatamente com isso, se pergunta o comentarista dialético? Eles identificaram nas imagens o saber transmitido, contudo, a partir das imagens de Alfred Kantor e a narração de Rudolf Vrba e Alfred Wetzler. Este gesto de monstração [monstration], que não revela nada que não seja conhecido, não participa em si mesmo da lógica de domínio na qual comanda a vontade de uma visibilidade sem se conservar? “Nada deve escapar à imagem […]. Os especialistas ‘verificam’ – demonstrando a existência em todos os detalhes – e eles fazem isso com o deleite de profissional”. Isto é o que nos diz o comentarista, “observando” operar os dois funcionários. Mas o que faz o próprio cineasta? Por sua vez, ele olha as fotos, ele as amplia, ele nos faz ver nas marcas pretas e brancas o que os aviadores americanos e os responsáveis ingleses da área de inteligência [renseignement] poderiam ter visto: o bloco crematório, um canteiro de flores ao lado, a sala de despir, a câmara de gás, as quatro aberturas em que se derramava o zyklon B, e, ao lado, aqueles que não foram diretamente enviados para a morte e fizeram a fila para ser registrados. “Vemo-los aqui, em agosto de 1944, esperando que os tatuem, que os raspem a cabeça e que lhes atribuam um trabalho”. Mas não vemos nada disso: no máximo percebemos, devido a uma forte ampliação, uma pequena trilha negra onde nós podemos, porque nós a sabemos, identificar uma fila – na qual o comentarista precisa nos dizer quem a compôs e para que ela serve. A demonstração do que se tinha a ver e o que os aliados não viram em 1944 é, em certo sentido, supérflua: na primeira vez que nós “vimos” na tela a imagem tirada pelos aviadores americanos, nós a vimos sob a forma de uma detalhe ampliado onde os prédios do campo [de concentração] já tinham os nomes inscritos em 1977. Da mesma forma que os empregados da CIA e o cineasta, nós experimentamos o prazer de ver uma imagem que ilustra aquilo que nós sabemos. Os analistas aliados de 1944 não tinham, evidentemente, nenhuma razão nem possibilidade de compartilhar deste prazer.

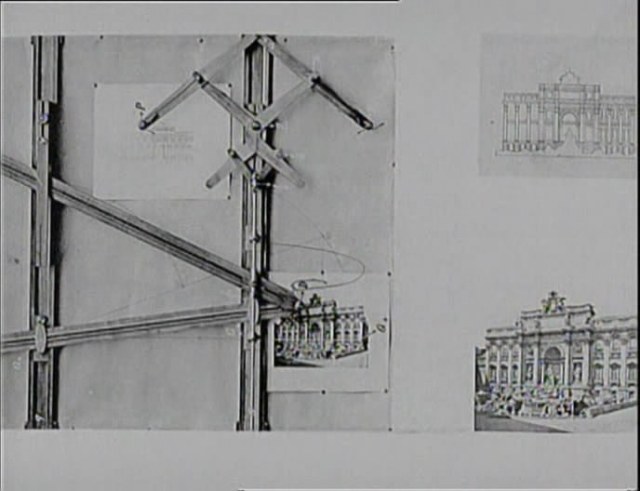

Assim, a virtude da leitura das imagens confirma, segundo esta lógica, bem pouco. Para dar força à demonstração, é necessário uma rodada a mais: é necessário que não somente as fotografias de Auschwitz, mas que seja inclusa a maneira de as ver em uma série dialética, colocando em causa não meramente a deformidade [le défaut] de uma imagem mas a razão desta deformidade, a modalidade que preside seu estabelecimento e o olhar colocado nela: não somente um desejo de dominar, mas o exame de um certo modo de dominar que constitui uma certa imagem do mundo: a visibilidade à distância, do alto, a visibilidade que evita os riscos implicado no fato de ser muito perto de seu alvo: onde a visão fica atormentada [se trouble] mas também onde o corpo fica em perigo. Para essa imagem do mundo, uma palavra resume, uma palavra que explica como o desejo de saber e os desejos de poder podem coincidir e a clareza da imagem pode servir aos objetivos da destruição: Aufklärung – Iluminismo da Razão que inventa os novos meios de ver e de saber, mas também de reconhecimento militar ou de identificação policial. É esta dialética da razão que caminha em direção ao bloco de imagens introduzido pela história da invenção da fotogrametria: técnica indireta de medição de prédios que se deve à engenhosidade de outro funcionário, o arquiteto Meydenbauer, que foi encarregado de fazer um plano da fachada da catedral de Wetzlar, e que, após ter quase caído da nacela que utilizava para isso, percebeu que haveria uma maneira menos perigosa obter as medidas, aplicando um velho cálculo de perspectiva – ensinado pelos mestres da Renascença – aos registros automáticos adquiridos pela nova técnica da fotografia. Assim, foi-lhe possível unir dois benefícios aparentemente contraditórios: ver à distância e ver sem correr risco – melhor ver aquilo que nós desejamos ver, ao preço de não ver tudo. É este duplo benefício – e este risco “marginal” – que oferece a fotografia aérea e que evidencia as fotografias de abril de 1944. Mas a linha reta que vai da nacela de Meydenbauer às fotografias aéreas de Auschwitz é desviada para duas outras séries, aparentemente contraditórias: primeiro, há o catálogo de mulheres argelinas, feito por um soldado francês durante a guerra da Argélia para estabelecer as suas carteiras de identidades: as fotos das mulheres vistas como violentadas, devido a obrigação de apresentar seus rostos nus diante de um estrangeiro. Estas imagens entrariam facilmente na dialética do olhar que registra para dominar e que fere ao registrar. Mas não é isso que acentua o comentarista. Ele coloca uma questão aparentemente sem relação com a demonstração dos efeitos da geometria: como fazer face a um aparelho fotográfico? Mas esta questão, colocada a partir de fotos em close-up, parece por sua vez suspensa por um jogo de uma série de imagens que se excluem, todas voltadas para um registrador de imagens e para um espectador: imagens produzidas por técnicas digitais; algumas em contextos que nos são explicados – um programa de análise de fotografia aéreas que permite isolar os objetos em movimento e identificar homens e veículos –; outras sem explicação – simuladores de voo e de aterrissagem em que as funções permanecem obscuras. É necessário, pois, procurar o sentido de suas inserções menos na noite da dominação onde todas as vacas são cinzas do que em uma propriedade específica: elas são também imagens à distância, imagens do “alto”. Ora, as imagens do “alto” têm uma propriedade específica: elas apresentam o mundo “como um tapete”; um conjunto de motivos abstratos, uma grade [grille] que traduz um cálculo. Para resumir: toda imagem do “alto”, toda imagem registrada à distância, sem risco para os corpos que as registram, já é uma imagem “digital”: uma imagem inumana que não é mais do que efetivação de um cálculo e está pronta, ela mesma, a todo tipo de inumanidade. É aqui que a história de Meydenbauer assume todo sentido, mas talvez também que Adorno – senão Heidegger – assume francamente o lugar de Marx; o mal das imagens, é, por excelência, o mal que as subordina à operação de domínio: a operação de medição. Meydenbauer não vê: ele mede. E, portanto, suas invenções anunciam um futuro onde as imagens do mundo serão, de fato, números. É nesta lógica que é necessário compreender o elo entre fotografia, guerra e destruição. A fotografia, que incide/falha [réussie/manquée] em Auschwitz, a partir de sua gradiente [quadrillage] abstrata, já é uma fotografia digital. Contudo, a fotografia, depois que ela foi submetida à tarefa de medir, carrega ela mesma uma morte da imagem que faz parte de um empreendimento mais largo de produção/destruição. É isto que mostra, sem dizer, estas imagens sub-comentada de vigilâncias ou de simulação digital que se assemelham aos jogos infantis em universo virtual. Se a voz em off que as acompanha se faz discreta, o cineasta, quando interrogado, não tem medo de colocar os pontos nos i – ao risco de surpreender seu intérprete: é de tal modo que devemos compreendê-lo, pergunta Thomas Elsaesser; é certo que a desaparição das imagens faz o elo entre fascismo e realidade virtual? Sim, responde Farocki, “um processo de auto abolição do humano está em curso”. O filme insere a história de Auschwitz e de suas imagens em um processo mais largo no qual a ameaça nuclear é o termo presente, mesmo se este aspecto profético do filme “passa largamente despercebido”.

É claro que esta denúncia do digital não impedirá que o artista Farocki utilize os recursos no futuro. Contudo, ela permite compreender o lugar problemático que as imagens “de perto”, as imagens no campo, ocupam em Imagens do mundo e inscrição de guerra: as fotografias que ferem seus sujeitos e aquelas que conservam a imagem dos indivíduos que os fotógrafos de ocasião têm a tarefa de destruí-las. Como aquela dos aviadores aliados, as imagens tomadas pela SS na rampa de Auschwitz participam da dialética que mostra para esconder e produz para destruir. Mas a relação funciona diferentemente: os fotógrafos aéreos não veem a obra de destruição operada, a não ser a de seus alvos; os SS da seção dos Efeitos [Effets] registram a imagem daqueles e daquelas que eles têm por dever de enviar para a câmera de gás. Mas a diferença não é somente entre as imagens tiradas de longe e as imagens tiradas de perto. Aquilo que distingue as fotografia do álbum de Auschwitz é o que nós não sabemos para que elas devem servir. Sem dúvida, o comentário oculta esta ignorância a partir de uma sentença bem equilibrada: “Após as autoridades tirarem as fotos, nada mais se fez, a não ser guardas as imagens. Ainda que de seu próprio crime”. Mas o cineasta não é ingênuo em relação a sua própria retórica. Ele sabe que a força de uma imagem vem de uma incerteza em relação à razão que a fez ser tirada. Assim ele também se prende, no álbum de Lili Jacob, a uma fotografia bem particular, negligenciada pelo vídeo apresentado a Yad Vashem – e também pelos sites negacionistas – por mostrar que estas supostas imagens que levariam os judeus de Rutênia ao extermínio, à câmera de gás, não seriam mais do que um piquenique sem importância. Ele se prende à imagem mais aproximada, a mais individualizada, mas também a mais enigmática: a jovem mulher que anda sozinha, destacada da fila, observada de lado. Tal é a segunda foto problemática: uma imagem que não serve para nada, não mostra nada sobre o extermínio, e, portanto, é admissível pensar que ela foi guiada apenas pelo desejo de tirar uma foto e colocar em cena uma relação inteiramente independente do que se passa no lugar: o puro desejo de um homem captar o rosto e de abordar uma mulher que passa, simplesmente porque ela é bela; o puro reflexo de defesa da mulher que toma consciência de ser olhada e finge olhar outra coisa: em suma, uma relação humana normal, marcada pela supremacia machista ordinária. É aqui que faz sentido a questão colocada pelas imagens das mulheres berberes: como fazer face à lente objetiva? Contudo, o problema aqui muda. Farocki nos mostra a mais alta violência do gesto colonizador que desnuda o rosto para apanhar sua identidade. Lá, ele nos mostra o sofrimento da mulher que não sabe olhar um estrangeiro à rosto nu. Aqui, ele vai de modo totalmente contrário: a fotografia não serve para identificar a mulher, mas, simplesmente, assim lhe parece, para espreitá-la, e, por sua conta, esta aprendeu a arte de suportar o olhar de um homem na rua. O rigor da dupla dialética conservar/destruir acende, pois, ao desconhecido ou, ao menos, ao intempestivo, autorizando um comentário no qual a ironia faz ranger quaisquer dentes feministas: “A mulher gira o rosto apenas o suficiente para captar o olhar fotográfico e espia os olhos do homem que a observa. É assim que, em um boulevard, seus olhos se resvalaria a um homem, atento para se fixar em uma vitrine, e, com este olhar furtivo, ela procura se transpor em um mundo onde há bouvelards, cavalheiros, vitrines, longe daqui”. O “mal gosto” do comentário deve ser compreendido como a expressão do double bind em que se encontra aqui instalado a relação do comentário com a imagem. Ele aparece, ao mesmo tempo, para prolongar e negar o charme desta imagem aparentemente deslocada: imagem de uma transeunte à la Baudelaire tirada por um fotógrafo que esquece por um segundo seu papel na máquina de extermínio. Diante deste charme “humano” demasiado humano, deve-se resistir, isto porque a morte está muito próxima, e porque a dialética ordena reconectar os elos que o instantâneo de um olhar suspendeu. A ironia do comentário aparta a fascinação pela imagem que teria cumplicidade com a “humanidade” na qual testemunha o carrasco. A denegação é aqui bem próxima da de Barthes, reenviando à beleza do condenado Lewis Payne, que o fascina a partir do studium, para insistir sobre o punctum ilegível sobre a imagem: “ele vai morrer”. É certo que o autor de A câmara clara já não era dialético. O autor de Imagens do mundo e inscrição de guerra é mais do que nunca. É por isso que ele pode se apropriar, em uma frase maliciosa, do tom cínico de Brecht que sempre ficou estranho ao brechtianismo de Barthes. É por isso que também que ele duplica a operação “amorosa”, na qual amplia a imagem para isolar o rosto, a uma operação “crítica”: o cineasta, que, aqui também, tinha primeiro mostrado a ampliação, deve nos mostrar que ele não se deixa por muito tempo se fascinar pela aura da imagem. As mesmas mãos, depois, recolocaria no rosto da mulher berbere o véu que o fotógrafo militar tinha feito retirar. Contudo, o double bind parece então fechar decididamente sua demonstração: uma vez que resistir com suas mãos trabalhosas ao charme da imagem, é pôr a digital da mão da maneira que se mostra igual à lógica digital na qual submete o mundo visível à lei da medição. A mão trabalhosa deve criticar o olhar humano analógico, que, por sua vez, deve desfazer, pelo real ardente da fotografia, as operações de manipulação digital.

Porém, o círculo pode talvez se romper: o gesto dos dedos pode, em si mesmo, se integrar em uma outra série: aquela que une a precisão das ações manuais à coragem da ação, para opor uma lógica humana em ato à inumanidade tecnicizada enquanto humanidade ambígua do olhar diante da transeunte de Auschwitz. O puro prazer de identificação dos agentes da CIA se opõe aos atos de onde eles adquiriram seus saberes: os desenhos de Alfred Kantor, que teve o cuidado suficiente de memorizar na cabeça a configuração dos lugares, de modo a fornecer, após sua liberação, o desenho exato; a ação de dois detentos da seção de Efeitos [Effets], Rudolf Vrba e Alfred Wetzler, que transformaram as suas funções de seleção em trabalho de arquivamento memorial antes de organizar meticulosamente as suas fugas e de escreverem o relatório que deveria revelar o funcionamento da máquina de extermínio. Às bombas dos aviadores americanos, com suas fotografias de sete mil metros de altura, que transformam tudo em tapete digital as imagens da destruição, ou em algoritmos produtores das imagens virtuais, se opõem os detentos de Auschwitz, usando cifras de uma linguagem codificada para preparar sua operação de revolta na qual um ponto de uma fotografia aérea mostra o resultado: a destruição parcial do crematório IV por membros do Sonderkommandos, utilizando a pólvora roubada por jovens mulheres que trabalhavam nas fábricas de munições. De tal forma, conclui-se o percurso dialético do filme: a partir da evocação da ação heroica dos detentos, que conseguiram realizar aquilo que a gigantesca máquina de guerra aliada foi incapaz: fazer inutilizável uma instalação de extermínio A oposição, é claro, pode ser formulada enquanto um exato reverso dialético: um movimento que vai dos cifras à imagem, contra um outro que transforma as imagens em dados. Mas aqui é o lugar em que também o resultado da demonstração dialética vem interromper a mais perfeita maquinaria. Pode-se assentar ao infinito os seus passos nos passos do inimigo e utilizar as imagens da enorme máquina para fazer ver aquilo que ela mostra sem dizer e explicar a lógica do poder na qual obedece o fato de mostrar sem mostrar. Porém, esta operação crítica vem no momento em que ela se apresenta como perfeitamente fútil, e que somente conta a ação que interrompe, ao mesmo tempo, a máquina de poder e a máquina de interpretação que a revela. Aqui, não é mais em Roland Barthes que podemos pensar, mas em Guy Debord. Este sabia que a revelação da máquina espetacular é obrigada a durar por tanto tempo quanto ela dure, por uma razão que ele resume em uma frase curta: “Em um mundo realmente invertido, a verdade é um momento do falso”. Não se trata, pois, de revelar a verdade daquilo que fazem os cavaleiros que ocupam as telas dos Westerns. O que se deve fazer é tornar realidade o que eles fazem em imagem: atacar o inimigo. Na Sociedade do espetáculo, a coisa não ficava sem paradoxo: as imagens da luta, ao ser levada adiante hic et nunc contra o inimigo imperialista, precisaria pedir a Errol Flynn/Cluster atacarem, espada em punho, a cabeça do 7° Michigan. Para fazer de seu filme uma ação contra as máquinas de extermínio em 1987 – e não mais uma inútil demonstração do funcionamento da máquina de extermínio do passado –, Harun Farocki tem, sem dúvida, um exemplo menos ambíguo que as cavalgadas ficcionais de Errol Flynn ou de John Wayne. Ele tem o exemplo da ação das cinco jovens mulheres de Auschwitz que roubaram a pólvora, e dos membros do Sonderkommandos, que, em 7 de outubro de 1944, atacaram com martelos, machados e pedras os carrascos da máquina industrial de extermínio. Contudo, aos olhos do espectador, pedindo para constatar na imagem o efeito das cifras utilizadas pelos revoltados, têm dificuldade em discernir: por mais que se amplie a imagem, ela não mostra mais do que a destruição do crematório IV, ainda apenas para quem já sabe que ela aconteceu. Desta ação heroica, ele não pode deixar a não ser palavras: estas palavras, sabemos por meio de Burke, devem tomar o lugar das imagens, uma vez que se trata de exprimir ou de produzir um efeito de exceção. Mas também há palavras e palavras, e há, sempre, um momento onde as palavras da crítica devem ceder lugar às palavras de indignação e de admiração. Aqui também é o momento onde a dialética, para chegar a uma conclusão, deve evocar a pura ação que interrompe toda dialética. “É chegado a hora da realidade começar”, nos diz Farocki, retomando as palavras de Günter Anders. No começo, o filme tinha, de fato, um objetivo: chamar os alemães de 1987 a fazer – barrando as instalações de acesso às instalações nucleares em solo alemão –, aquilo que os aliados não tinham realizado em 1944 em solo silesiano: cortar os acessos às obras mortíferas. Vinte e sete anos mais tarde, o filme se tornou um clássico no gênero bem constituído de crítica de imagens. Decididamente, é difícil medir tanto os efeitos de imagens quanto os efeitos de sua crítica. A realidade tarda a começar.